今回はガチのマジで知らない人にはつまらない記事です。

介護の勉強をしたことのある方、ICFって覚えてますか?

わかりやすくまとめているサイトを載せておきます。

問題があると感じたのはICFを日本語に訳した際の分類方法。分かりにくい上に外国人には通じないことが判明しました。

13日目が始まるまる。

今日は実際にアセスメントシートやICFでの分類をしてみましょうとのことで、フェイスシートや事前の報告から書いて行ったわけです。

が、

隣の外国人ボーイ(自称「性別は妖精さんだよ」)

彼はICFに大きくつまづいた。

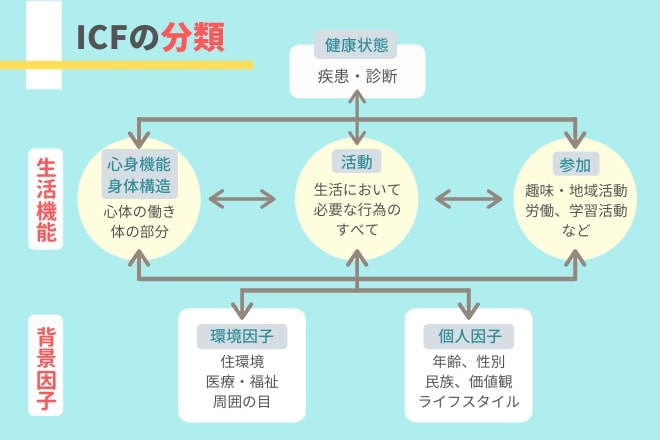

ここでICFの分類を紹介しておきます。

これに加えて「活動」の分類は「できる活動」「している活動」にさらに2分させます。

また活動は「できる活動」と「している活動」の2つに分け、能力と実際の行動を明確に区別して考えます。

この両者の差が生じる原因を明らかにして潜在能力を引き出していくことが、活動向上につながります。

https://kaigoworker.jp/column/313/

ここに問題点がありました。

例えば以下の報告書があったとします。

「山本次郎さん80歳は元気に歩くことができる」

日本人なら間違いなく上記のどちらの活動にも入るだろうと分析するはず。

だがこれは外国人には(正確には日本語を学んだ正しい日本語を使う外国人)伝わらなかった。

彼は「できる活動だけじゃないのぉ〜↑?」と発狂していた。控えめに言って発狂してた。

ちなみにこんなオネェ感丸出し妖精さんの専攻は日本語教育だ。下手したら私より上手いかもしれない。というか敬語・オネェ語が使える時点で俺より上だわ。

これを説明するのに手間取った訳だが、簡潔に言うならばICFの日本語訳をした人は違訳も良いところだと結論付けた。

正すのであれば「できる活動」は「できるはず(かもしれない)の活動」で、「している活動」は「できる、した、している活動」だ。

重箱の隅をつくようで悪いが、

学問の世界では言葉の誤用はご法度である。

様々な解釈が取れてしまっては再現性に欠けた科学的とは程遠い産物になる。

最後に、

頑張れ外国人の妖精さん。

コメント